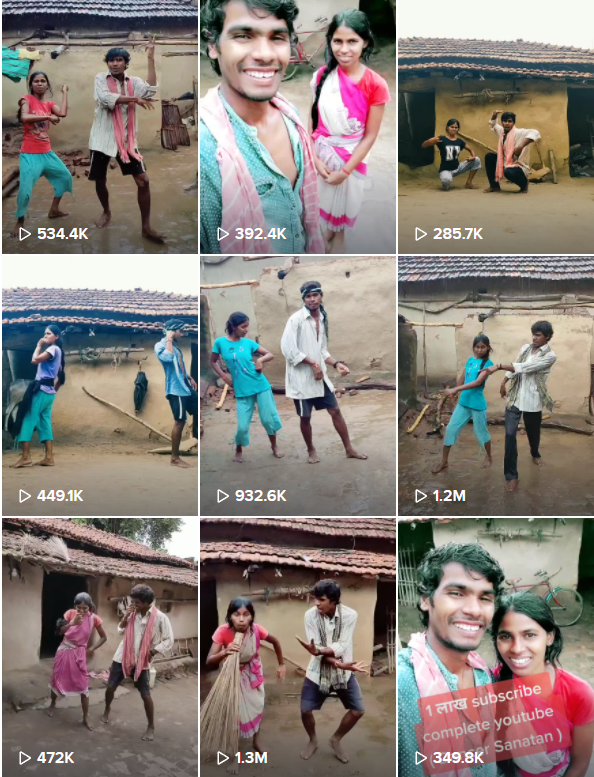

雨天、泥泞、村屋……

Savitri和Sanatan Mahto兄妹俩不顾周遭的环境,哼着土著小调、尽情舞蹈。

这样的视频在他们的TikTok主页还有很多。这些舞蹈视频,改变了兄妹俩的命运。他们在TikTok上一举成名,直到现在收获了将近270万粉丝。

TikTok改变了Mahto一家的命运

从兄妹俩的视频中,你可以窥探出他们的生活背景。

他们远离城市,住在印度贾坎德邦的一个村庄尼帕尼亚的边缘。如果想要去餐厅吃饭,则需要走过24公里的路,而这条路布满了沼泽。

2018年,当Mahto开始使用TikTok,变化并不是那么明显。餐厅的老板会忽视他的存在,但店员开始要求 和他合照。走进城镇里的摩托车店,店家根本不会让这个穿着“破烂”的小子试驾。

2020年,Mahtos的TikTok用户达到了2亿。合照的要求越来越多,餐厅的老板也会正眼看看这个小伙子了。

“(TikTok) 使创作者经济民主化,并为边缘化群体带来了金钱,”印度领先数字机构WatConsult的管理合伙人Sahil Shah说,“像Mahto这样的人每月可以从品牌合作中赚取2千美元,而作为农场工人则约为130美元。”

印度小镇青年 “卷生卷死”寻不到出路

但像Mahto这样通过TIkTok改变命运的印度小镇青年(所谓印度小镇青年,并非我们常说的小城镇,而是指除了德里、孟买等一线大城市之外的城镇,且很大一部分是边缘种姓青年)并不是大多数。受身份、阶层、宗教信仰、种姓的影响,大多数印度青年很难找到工作。

在《印度青年狂想曲(Dreamers)》一书中有提到,印度有13亿人口,其中6亿是25岁以下的年轻人。对于国家来说,这可能是一笔巨大的财富,也可能是一个危险的群体。

印度每月约有100万的年轻人需要工作,而只有100人可以获得工作。印度大学生连竞聘清洁工都需要抢名额。

面对这种困境,很多人选择了躺平随波逐流,而不甘心的人则使出浑身解数。

一方面,源源不断的软件工程师从印度小镇踏入世界IT的大门。

然而并不是每个印度青年都能成为软件工程师。他们面对着普拉姆概括的三无问题:未受过教育、待业、没有工作能力,困境就此滋生。

另一方面,一群20出头的没有学历、不懂英语的年轻人控制着美国人早上打开手机会看到什么内容(类似中国的头条推送)。他们觉得自己不仅掌握了流量和财富密码,还觉得自己通过网络掌握了整个世界(摘选自《印度青年狂想曲》)。

同时,破旧大楼里的成千上百的接线员制造了美国80%的电信诈骗,他们明知道这是诈骗,但仍选择这么做。因为他们觉得没有未来的自己才是最大的受害者(摘选自《印度青年狂想曲》)。

印度小镇青年没有选择可言。

(《三傻大闹宝莱坞》)

“咖啡”很好,但印度小镇青年需要“米饭”

互联网发展实在太迅速,《印度青年狂想曲》是从2014年持续记录到2017年,那个时候,更多的印度青年还是通过Facebook与Twitter来了解世界。而上层阶级的内容创作者们,则主要聚集在YouTube和Instagram上。

但当TikTok于2017年在印度推出后,很快便向下兼容。即使是边缘化的种姓用户,也更多的出现在TikTok这个短视频平台上。它使他们能够成为国家数字文化的真正组成部分,并在此平台上建立起自己的职业生涯。

互联网发展实在太迅速,在TikTok热潮席卷印度小镇青年时,很快又于2020年6月被禁。

根据影响者分析公司HypeAuditor的数据,在禁令之前,印度在全球排名前15位的付费TikToker中有四位。该公司在印度的TikTok网红中占7.7%。顶级影响者每个合作帖子可以赚到大约25万美元。

几乎是同一时间,Instagram带着“仿制”的Reels来到印度。

毫无疑问,Reels想要抢占TikTok留下的空缺。

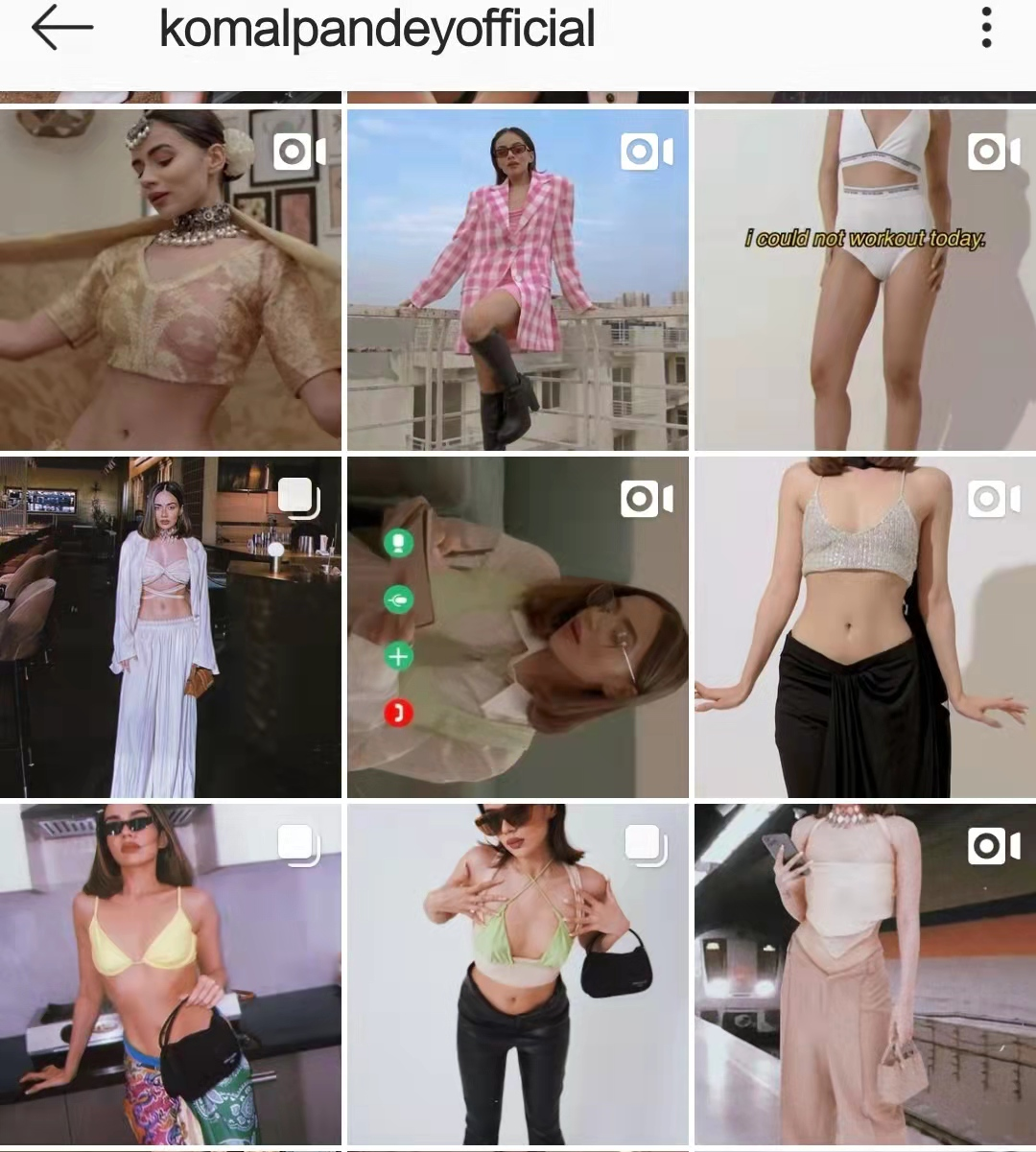

但是,Facebook(Instagram Reels的公司)并没有向下兼容,而是通过吸引一群来自上层阶级背景的影响者,例如:Komal Pandey,Kusha Kapila和Ammy Virk。

伦敦大学学院研究员Rahul Advani博士研究了印度社会较贫穷阶层与互联网互动的方式,他认为Reels和TikTok之间有明显的区别:Reels是更像为策展人而不是创作者准备的,你需要精心设计每一步,以展示你的审美。

(Komal Pandey的ins)

你可以在TikTok不加修饰地展示自己的周遭环境,但是你不能把同样的场景搬到Instagram上,因为那不够精致。

除了Reels,YouTube也不是印度小镇青年的选择。在2020年与YouTuber社区的一场臭名昭著的争斗中,YouTube创作者CarryMinati针对TikTokers发表了种姓主义言论,称他们没有任何的才华。印度的TikTok用户似乎已经习惯了被diss。

除了这些主观因素外,还有一些客观因素阻碍着印度小镇青年们使用YouTube。

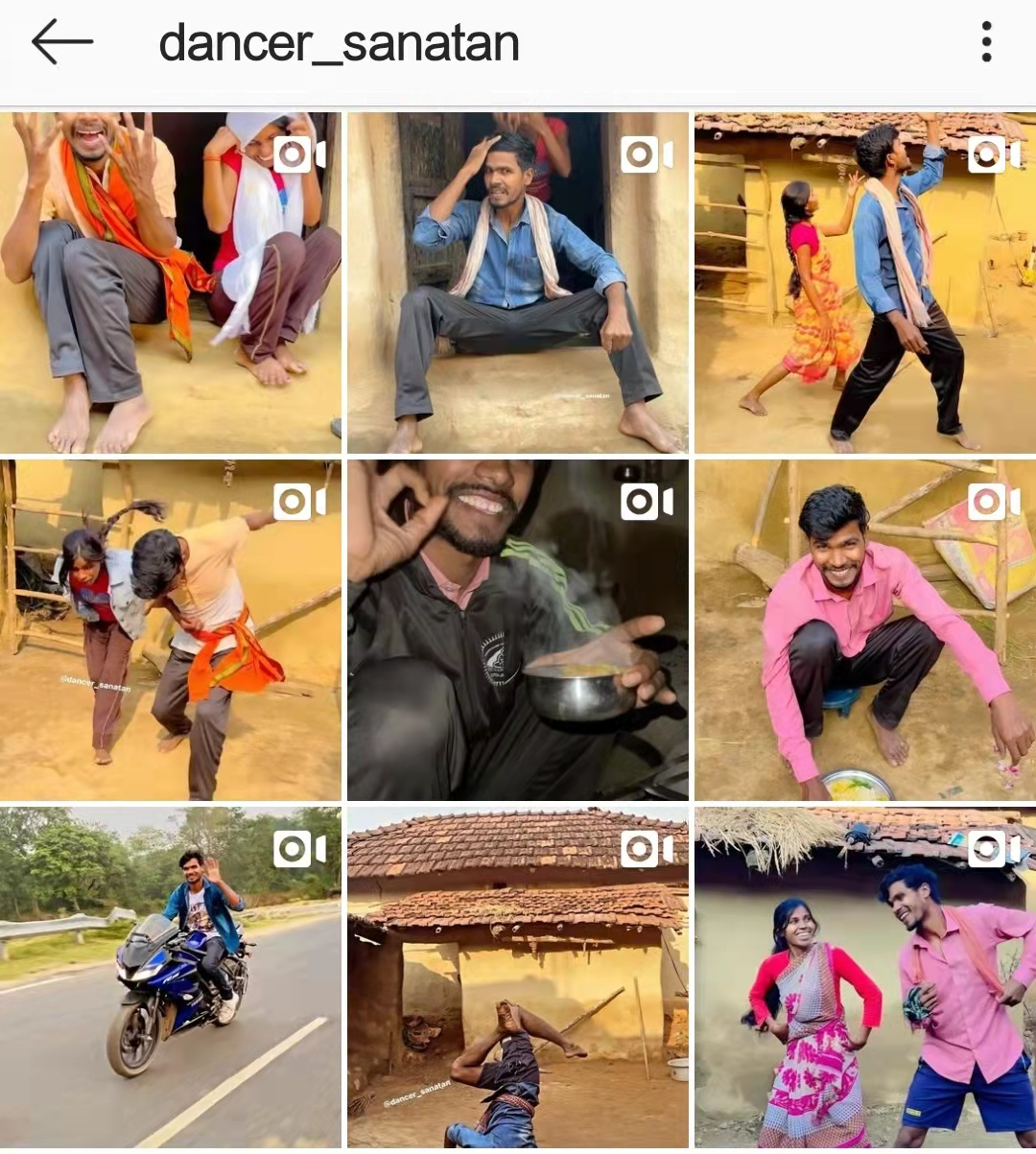

在TikTok上发布视频,Sanatan Mahto只需要用自己的低端智能手机花费15秒即可。而他如果想在YouTube上传自己的视频,则需要等很久,他的手机根本不能支撑他完成“上传”这个简单的操作。

反种姓活动家Divya Kandukuri是一位忠实的TikTok用户,他在禁令后也开始使用Reels。在描述平台之间的差异时,她将其类比为当时在一所政府经营的特权大学读书的情况,当时她的同学们告诫她,他们吃饭的地方不是"食堂",而是"咖啡馆"。

"TikTok是一个食堂,Instagram是一家咖啡馆,"Kankaduri说。"但食堂有更好的食物,咖啡馆提供昂贵的咖啡,这并不是每个人都喝。”

(Sanatan Mahto的ins)

禁令一年后,短视频在印度仍然火热,但……?

自从TikTok被禁后,除了Reels自带Instagram的流量外,印度本土品牌也如雨后春笋般涌现。

其中最大的是ShareChat的Moj(印度本土品牌),每天上传的视频有250万个。预计到2025年,有6亿~6.5亿印度人将成为短视频消费用户,每天观看短视频的时间也将高达1小时。目前,印度有超过5000万用户创建并发布了至少一条短视频。

短视频热潮有助于提振整体网红经济。Isobar India代理机构表示,他们的客户用于数字广告的营销预算份额已从5%上升到25%。而Reels填补了TikTok或本土短视频平台没办法抢占的高端线市场。

在短视频火热的同时,长视频用户增长也更加迅速。比如Netflix和Disney+ hotstar等主流媒体平台上的电影和网络节目却拥有更广泛的渗透率,用户达到了3.5~4亿。与此同时,短视频用户仅为2亿多。

但很显然,长视频和短视频的使用场合并不相同。

禁令实施一年后,当Sanatan Mahto再次去到那家餐厅时,那位找他合照的服务员悄悄问他:“你最近都在干嘛?为什么不发视频呢?”

"在Instagram上。"Sanatan笑着回答。